Пародонтоз

Пародонтоз относится к относительно редким заболеваниям. Обычно оно диагностируется у каждого двухсотого пациента, обратившегося в стоматологическую клинику. При этом чаще всего выявляется случайно, при обследовании по поводу другой патологии. Объясняется это тем, что пародонтоз длительное время не дает ярких клинических проявлений, поэтому остается незамеченным. Пародонтоз, в отличие от других болезней пародонта, не сопровождается воспалением, однако влечет за собой дистрофические изменения в костной ткани и десне.

Причины появления пародонтоза

Заболевание развивается медленно и непрерывно, без должного лечения исход всегда одинаков – утрата зубов, вследствие деструкции связочного аппарата и межзубных перегородок. С возрастом вероятность появления дистрофических изменений в десне и альвеолярном отростке возрастает, что связано с развитием сердечно-сосудистых, неврогенных, эндокринных и общесоматических болезней, а также под влиянием хронического стресса, при котором мишенями становятся кровеносные сосуды. В них нарушается циркуляция крови, образуются свободные радикалы и протеолитические ферменты, негативно влияющие на микроциркуляцию и питание зубочелюстной системы. Некоторые исследователи делают упор на атеросклеротические изменения в сосудах и снижение кровотока в микроциркуляторном русле. Замечено, что зачастую пародонтоз возникает на фоне вегето-сосудистой дистонии или гипертонической болезни.

Клиническая картина

Пародонтоз – хроническое, неуклонно прогрессирующее заболевание. Оно имеет три степени тяжести:

- легкую;

- среднюю;

- тяжелую.

В норме корень зуба полностью погружен в ткани пародонта и плотно охватывается десной. При пародонтозе происходит его медленное обнажение. Так, при легкой степени обнажается лишь верхняя треть корня (часть наиболее близко расположенная к коронке зуба), при средней – обнажается ½ корня, при тяжелой – в десне остается менее половины корня. Именно поэтому со временем зубы расшатываются и бескровно выпадают.

Для легкой степени не характерны какие-либо симптомы, изредка больные испытывают зуд или жжение в деснах, повышение болевой чувствительности шейки зубов. Позже происходит уменьшение высоты десны и межзубных сосочков, появляется множественное обнажение корней, эрозии эмали и другие некариозные поражения. Когда корень открывается почти на половину, зубы становятся подвижными, а позже веерообразно расходятся.

Для подтверждения диагноза дополнительно назначается рентгенография. На дентальном снимке видны убыль костной ткани, очаги остеосклероза и остеопороза.

Диагностика пародонтоза

Не менее важно устранить основную причину пародонтоза. Для нормализации системного и локального кровообращения назначаются сосудистые и витаминные препараты в таблетках, а также в растворах для инъекций и местных физиотерапевтических процедур.

Обычно сложностей в диагностике пародонтоза не возникает. Болезнь не связана с воспалением десны и носит генерализованный характер. При осмотре десна бледная, тусклого цвета, плотная, в пришеечной области нижних резцов ее высота снижена, на рентгенограмме видна равномерно распределенная по всей кости атрофия и пониженная пористость. Помимо этого, при выполнении реопародонтограммы обнаруживается сужение кровеносных сосудов, питающих пародонт.

Диагностика пародонтоза является основой нашего подхода к лечению. С помощью новейших инструментов и анализов мы точно определяем причины заболевания и его стадию. Такой подход позволяет разработать индивидуальный и эффективный план лечения, направленный на восстановление здоровья полости рта.

Команда

Отзывы о нас

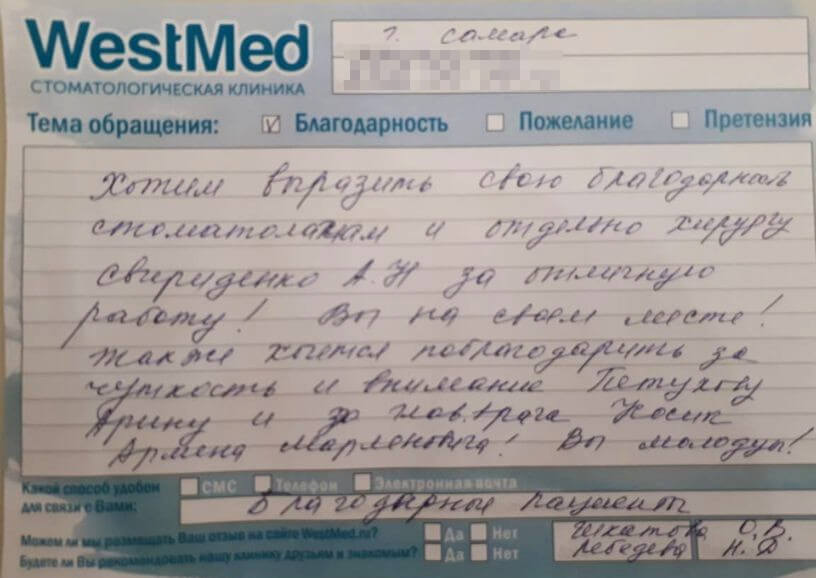

Аликберова О.А.

Лебедева Н.Д., Шкатова О.В.

Также хочется поблагодарить за чуткость и внимание Петухову Арину и глав. врача Косика Армена Марленовича! Вы молодцы!

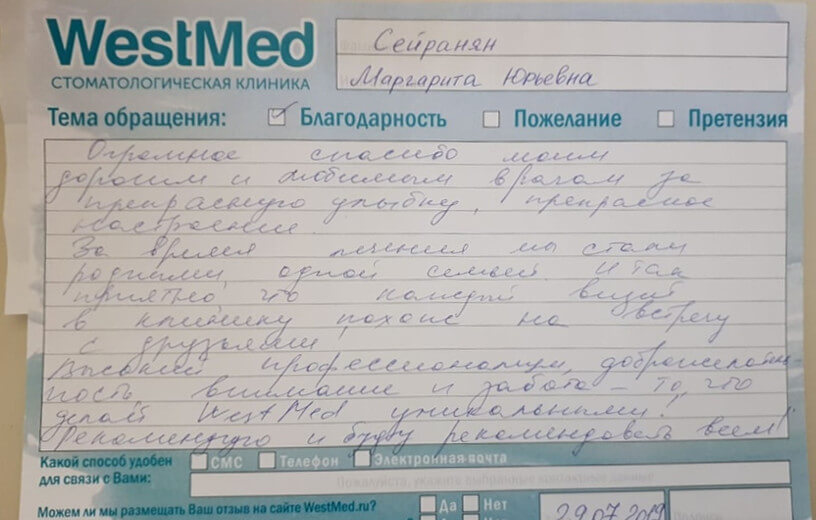

Сейранян М.Ю.

За время лечения мы стали родными, одной семьей. И так приятно, что каждый визит в клинику похож на встречу с друзьями!

Высокий профессионализм, доброжелательность, внимание и забота — то, что делает WestMed уникальными!

Рекомендую и буду рекомендовать всем!

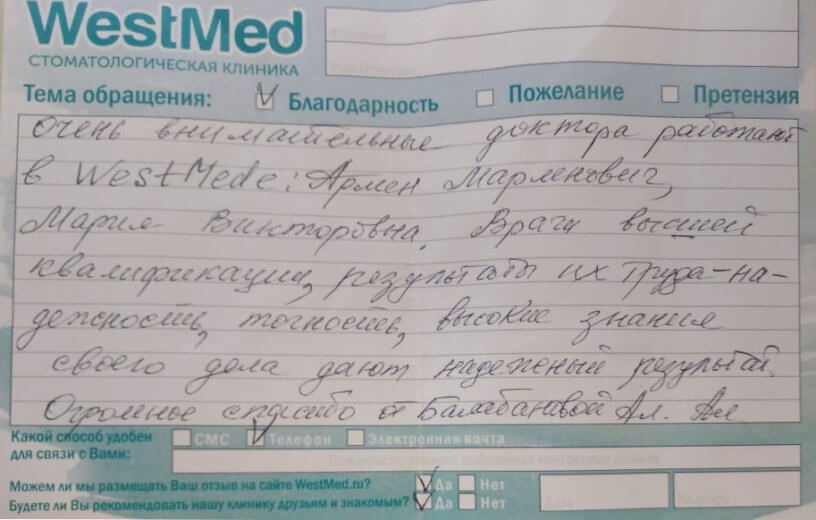

Балабанова А.А.

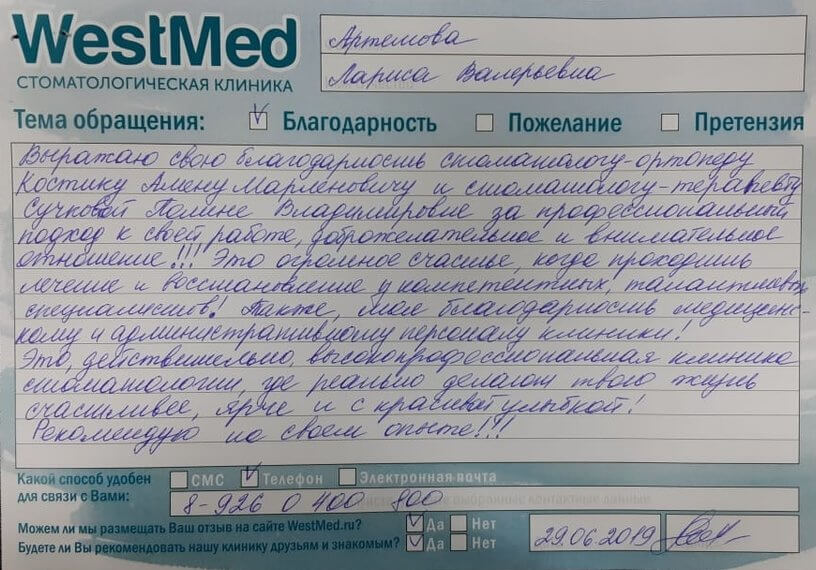

Артемова Л.В.

Часто задаваемые вопросы

Что такое пародонтоз?

Пародонтоз — это заболевание, поражающее пародонт, то есть ткани, окружающие и поддерживающие зубы. Это прогрессирующее заболевание, которое может привести к потере зубов из-за разрушения связки, удерживающей зубы, и костной ткани.

Какие симптомы указывают на пародонтоз?

Симптомы пародонтоза включают кровоточивость десен при чистке зубов или приеме пищи, отек и покраснение десен, отступление десен от зубов, образование глубоких карманов между деснами и зубами, дрожание или потеря зубов, плохой запах изо рта.

Что вызывает пародонтоз?

Основной причиной пародонтоза является налет — мягкий слой бактерий, который скапливается на зубах. Если его не удалять регулярно, он превращается в зубной камень, который способствует воспалению и разрушению пародонта. Также на развитие пародонтоза влияют курение, диабет, генетическая предрасположенность и некоторые другие факторы.

Как диагностируется пародонтоз?

Диагностика пародонтоза включает осмотр десен, измерение глубины пародонтальных карманов специальным инструментом, рентгеновские снимки для оценки степени потери костной ткани вокруг зубов, а также может включать анализы для выявления определенных условий или болезней, которые могут способствовать пародонтозу.

Как лечится пародонтоз?

Лечение пародонтоза направлено на устранение инфекции и предотвращение дальнейшего разрушения тканей. Это может включать профессиональную чистку зубов, удаление зубного камня, использование антибактериальных препаратов, а также хирургическое вмешательство для восстановления поврежденных тканей. Важную роль играет также поддержание гигиены полости рта пациентом дома.

Можно ли предотвратить пародонтоз?

Да, пародонтоз можно предотвратить с помощью регулярной гигиены полости рта, включая ежедневную чистку зубов и использование зубной нити, а также регулярных посещений стоматолога для профессиональной чистки и осмотра. Важно также отказаться от курения и контролировать уровень сахара в крови при диабете.